Daftar Isi

TogglePertama: dari sisi cakupan kaidah dan luasnya jangkauan terhadap cabang-cabang dan permasalahan fikihTingkatan pertama: Kaidah kubra yang cakupan kaidahnya luas dan menyeluruh terhadap cabang dan permasalahan fikihTingkatan kedua: Kaidah-kaidah yang cakupannya lebih sempit daripada kaidah-kaidah sebelumnya (meskipun tetap bersifat luas dan mencakup banyak hal); di bawah setiap kaidah tersebut terdapat banyak sekali permasalahan fikih yang tidak terhitung jumlahnyaBagian pertama: kaidah yang menjadi turunan dari kaidah kubraBagian kedua: kaidah yang tidak menjadi turunan dari kaidah kubraTingkatan ketiga: Kaidah-kaidah yang memiliki ruang lingkup sempit dan tidak bersifat umum, karena hanya khusus pada satu bab fikih atau sebagian dari satu bab; dan inilah yang dinamakan dengan dhowabithKedua: dari sisi kesepakatan atau perbedaan pendapat para ulama terhadap isi (maksud) kaidah tersebutTingkatan pertama: Kaidah yang disepakati isi kandungannya di antara seluruh ulama dari lintas mazhabTingkatan kedua: Kaidah yang khusus untuk satu mazhab tertentu, atau yang diamalkan oleh sebagian fuqaha (ulama fikih) tetapi tidak diamalkan oleh mazhab atau fuqaha yang lain, meskipun cakupannya luas dan mencakup banyak permasalahan fikih dari berbagai babDalam kaidah fikih, terdapat banyak sekali kaidah-kaidah yang diberikan oleh para ulama. Sebagaimana yang telah diketahui, tujuan dari hal tersebut adalah untuk memudahkan penuntut ilmu dalam memahami permasalahan-permasalahan ilmu fikih. Berangkat dari hal tersebut, ilmu kaidah fikih itu sendiri terdapat jenis-jenis dan tingkatan-tingkatannya, tidak hanya pada satu jenis atau satu tingkatan saja.Secara garis besar, jenis dan tingkatan kaidah fikih terdapat pada dua hal:Pertama: dari sisi cakupan kaidah dan luasnya jangkauan terhadap cabang-cabang dan permasalahan fikih.Kedua: dari sisi kesepakatan atau perbedaan pendapat para ulama terhadap isi (maksud) kaidah tersebut.Di bawah ini adalah penjelasan dari kedua hal di atas.Pertama: dari sisi cakupan kaidah dan luasnya jangkauan terhadap cabang-cabang dan permasalahan fikihDari poin ini, terbagi menjadi tiga tingkatan:Tingkatan pertama: Kaidah kubra yang cakupan kaidahnya luas dan menyeluruh terhadap cabang dan permasalahan fikihTerdapat lima kaidah kubra yang disepakati oleh para ulama,Pertama:الأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا“Segala perkara tergantung pada tujuannya (niatnya).”Kedua:اليَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّك“Keyakinan tidak hilang karena keraguan.”Ketiga:المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْر“Kesulitan mendatangkan kemudahan.”Keempat:لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار“Tidak boleh menimbulkan mudharat (bahaya) dan tidak boleh membalas mudharat dengan mudharat.”Kelima:العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ“Kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar hukum.” Inilah lima kaidah kubra yang disepakati oleh para ulama. Sebagian ada yang menambahkannya menjad enam, yaitu kaidah, إِعْمَالُ الكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ“Mengamalkan makna suatu ucapan lebih utama daripada menelantarkannya (membuangnya).” Dari kaidah kubra yang telah disebutkan, nantinya akan terdapat banyak kaidah lainnya sebagai turunan dari kaidah-kaidah tersebut. Itulah di antara sebab mengapa kaidah-kaidah di atas disebut dengan kaidah kubra, karena kaidah-kaidah tersebut merupakan inti di antara kaidah-kaidah yang lainnya.Tingkatan kedua: Kaidah-kaidah yang cakupannya lebih sempit daripada kaidah-kaidah sebelumnya (meskipun tetap bersifat luas dan mencakup banyak hal); di bawah setiap kaidah tersebut terdapat banyak sekali permasalahan fikih yang tidak terhitung jumlahnyaPada kaidah ini terdapat dua bagian:Bagian pertama: kaidah yang menjadi turunan dari kaidah kubraContohnya adalah kaidah:الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ المَحْظُوْرَات“Keadaan darurat dapat membolehkan hal-hal yang dilarang.” Kaidah ini adalah sebagai turunan atau cabang dari kaidah:المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْر“Kesulitan mendatangkan kemudahan.” Contoh lain, kaidah:لَا يُنْكَرْ تَغَيُّرُ الأَحْكَامِ الاِجْتِهَادِيَّة بِتَغَيُّرِ الأَزْمَانِ“Tidak dapat diingkari bahwa hukum-hukum ijtihadiyah dapat berubah seiring dengan perubahan zaman.” Kaidah ini merupakan turunan atau cabang dari kaidah:العَادَةُ مُحَكَّمة“Kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum.” Bagian kedua: kaidah yang tidak menjadi turunan dari kaidah kubraContohnya adalah kaidah:الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ، أَوْ بِمِثْلِهِ“Ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad lain, atau oleh yang semisalnya.” Dan juga kaidah:التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ“Kebijakan terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan mereka.” Kedua contoh kaidah ini, bukanlah turunan atau cabang dari kaidah kubra.Tingkatan ketiga: Kaidah-kaidah yang memiliki ruang lingkup sempit dan tidak bersifat umum, karena hanya khusus pada satu bab fikih atau sebagian dari satu bab; dan inilah yang dinamakan dengan dhowabithDalam hal ini, seorang ulama bernama Al-Imam Abdul Wahab As-Subki rahimahullah berkata,(الأَمْرُ الكُلِّي الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ جُزْئِيَّات كَثِيْرَة تُفْهَمُ أَحْكَامُهَا مِنْهَا) وَمِنْهَا مَا لَا يَخْتَصّ بِبَابٍ كَقَوْلِنِا: (اليَقِيْنُ لَا يُرْفَعُ بِالشَّك) وَمِنْهَا مَا يَخْتَصُّ كَقَوْلِنَا: (كُلُّ كَفَّارَةٍ سَبَبُهَا مَعْصِيَة فَهِيَ عَلَى الفَوْر)“Kaidah adalah suatu perkara yang bersifat umum, yang mencakup banyak cabang (masalah) yang dapat dipahami hukumnya melalui kaidah tersebut.”

“Sebagian kaidah tidak khusus pada satu bab, seperti perkataan kita, “Keyakinan tidak hilang karena keraguan.” Dan sebagian khusus pada satu bab, seperti, “Setiap kafarat yang sebabnya adalah kemaksiatan, maka wajib segera dilakukan.” Secara umum, kaidah yang dimaksudkan untuk satu bab tertentu dan mengatur contoh-contoh yang serupa di dalamnya disebut dengan dhabith.Kedua: dari sisi kesepakatan atau perbedaan pendapat para ulama terhadap isi (maksud) kaidah tersebutDari pembahasan ini, terdapat dua tingkatan sebagaimana berikut:Tingkatan pertama: Kaidah yang disepakati isi kandungannya di antara seluruh ulama dari lintas mazhabDi antara contoh dari tingkatan pertama ini adalah kaidah kubra, yang disepakati keabsahannya oleh seluruh ulama, bahkan para ulama dari mazhab yang berbeda-beda.Tingkatan kedua: Kaidah yang khusus untuk satu mazhab tertentu, atau yang diamalkan oleh sebagian fuqaha (ulama fikih) tetapi tidak diamalkan oleh mazhab atau fuqaha yang lain, meskipun cakupannya luas dan mencakup banyak permasalahan fikih dari berbagai babKaidah-kaidah dari tingkatan kedua ini termasuk penyebab adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih dalam menetapkan suatu hukum, berangkat dari perbedaan cara pandang mereka dalam menyusun illat (alasan hukum) terhadap suatu masalah.Contoh dari tingkatan ini adalah kaidah:لَا حُجَّةَ مَعَ الاِحْتِمَالِ النَّاشِئ عَنْ دَلِيْلٍ“Tidak ada kekuatan hujah apabila masih ada kemungkinan makna lain yang didapatkan dari dalil itu sendiri.” Kaidah ini diamalkan oleh ulama Hanafiyah dan Hanabilah, tetapi tidak diamalkan oleh ulama Syafi’iyah, sementara Malikiyah mengamalkannya dengan batasan-batasan tertentu.Demikian di antara jenis kaidah fikih dan tingkatan-tingkatannya. Yang terpenting dari pembahasan ini adalah, mengetahui kaidah kubra yang menjadi inti dari kaidah-kaidah fikih lainnya.Semoga bermanfaat. Wallahu Ta’ala a’lam.Baca juga: Faidah Mengenal dan Mempelajari Kaidah Fikih***Depok, 20 Rabi’ul akhir 1447/ 12 Oktober 2025Penulis: Muhammad Zia AbdurrofiArtikel Muslim.or.id Referensi:Al-Mumti’ fil Qowa’id Al-Fiqhiyyah, karya Prof. Dr. Musallam bin Muhammad Ad-Dusary.Al-Wajiz fi Idaahi Qowa’id Al-Fiqhi Al-Kulliyah, karya Dr. Muhammad Shidqi bin Ahmad.

Penulis—semoga Allah merahmatinya—menyebutkan salah satu keindahan dalam pemilihan susunan kata Al-Qur’an: rahasia mengapa nama Al-Wadud (Maha Pengasih) disandingkan dengan Al-Ghafur (Maha Pengampun) dalam firman-Nya, “Dan Dialah Al-Ghafur, Al-Wadud.” (QS. Al-Buruj: 14).

Hal ini karena salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya adalah dengan mengampuni dosa-dosa mereka. Maka, sangat tepatlah penyandingan dua nama yang mulia ini: Al-Ghafur dan Al-Wadud. Allah Subhanahu wa Ta’ala memiliki cara penyusunan kata yang sangat menakjubkan dalam Al-Qur’an.

Ilmu tentang keindahan susunan kata Al-Qur’an ini—meskipun Allah telah memujinya dalam empat ayat—akan tetapi perhatian terhadap ilmu ini sangat sedikit. Padahal, ilmu ini merupakan salah satu wujud paling agung dari kehebatan Al-Qur’an dan bukti ketinggian kedudukannya, serta sarana untuk memahami hikmah dan maksud-maksudnya. Sebab, terkadang dalam ayat Al-Qur’an ditambahkan satu huruf atau satu kata, atau struktur kalimat diubah, atau dua kata disandingkan demi mencapai makna yang dikehendaki. Barang siapa memahami hal ini, niscaya ia menangkap bagian besar dari maksud al-Qur’an.

Sebagai contoh, dalam firman Allah Ta’ala: “sedangkan kami bertasbih menyucikan nama-Mu” (وَنُقَدِّسُ لَكَ), yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah. Secara kaidah bahasa, kalimat ini bisa saja diungkapkan: “وَنُقَدِّسُكَ” (tanpa huruf lam). Memang secara tata bahasa, huruf lam boleh dihilangkan. Namun, Al-Qur’an memilih bentuk “nuqaddisu laka” (وَنُقَدِّسُ لَكَ) untuk memberi penekanan lebih betapa para malaikat itu menyucikan nama Allah dan mengagungkan-Nya Subhanahu wa Ta’ala. Pemahaman semacam ini termasuk pencapaian tertinggi dalam memahami Al-Qur’an, akan tetapi banyak orang yang lalai dalam memahaminya.

Dahulu, para salaf memahami “penjelasan Al-Qur’an” sebagai pemahaman makna, bukan sekadar hiasan kata. Bahkan, sejumlah ulama terdahulu menulis kitab dengan judul Fahm Al-Qur’an (Pemahaman al-Qur’an). Dan salah satu jalan untuk memahami Al-Qur’an adalah dengan menelaah keindahan susunan katanya. Maka, penuntut ilmu hendaklah memberikan perhatian besar terhadap ilmu ini. Sebab, ilmu ini belum berkembang sempurna, dan keajaibannya tidak akan pernah habis. Namun ilmu ini bergantung pada sejauh mana Allah Subhanahu wa Ta’ala membukakan bagi hamba-Nya pemahaman dalam menangkap rahasia susunan kata Al-Qur’an Al-Karim. Karena cara penyusunan kata dalam Al-Qur’an memiliki berbagai corak dengan tujuan yang beragam.

Semoga Allah memberi kita kesempatan lain untuk menjelaskannya secara lebih luas. Namun, inti pembahasan ini adalah agar engkau mengetahui bahwa salah satu bentuk keindahan susunan kata Al-Qur’an adalah penyandingan nama-nama Allah yang mulia, di antaranya adalah penyandingan dua nama ini, yaitu Al-Wadud dan Al-Ghafur.

=====

وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ لَطَائِفِ التَّصَرُّفِ الْقُرْآنِيّ السِّرَّ فِي اقْتِرَانِ الْوَدُودِ بِالْغَفُوْرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ

وَذَلِكَ أَنَّ مِنْ طَرَائِقِ تَوَدُّدِهِ لِلْخَلْقِ مَغْفِرَتُهُ ذُنُوبَهُمْ فَنَاسَبَ ذَلِكَ الْقَرْنَ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ الأَحْسَنَيْنِ الْغَفُورُ وَالْوَدُوْدُ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَهُ فِي الْقُرْآنِ تَصَرُّفٌ عَجِيبٌ

وَهَذَا الْعِلْمُ وَهُوَ عِلْمُ التَّصَرُّفِ الْقُرْآنِيّ مَعَ أَنَّ اللَّهَ أَشَادَ بِهِ فِي أَرْبَعِ آيَاتٍ مِنْه إِلَا أَنَّ الْعِنَايَةَ بِهِ قَلِيلَةٌ مَعَ أَنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ مَظَاهِرِ عَظَمَةِ الْقُرْآنِ وَبَيَانِ عُلُوِّهِ وَالْوُقُوفِ عَلَى حِكَمِهِ وَمَقَاصِدِهِ فَقَدْ يُزَادُ حَرْفٌ أَوْ قَدْ يُزَادُ لَفْظٌ أَوْ تُغَيَّرُ جُمْلَةٌ أَو يُقْرَنُ بَيْنَ لَفْظَيْنِ لِمَعْنًى مُقْتَضٍ ذَلِكَ فَمَنْ فَقِهَ هَذَا أَدْرَكَ شَيْئًا عَظِيمًا مِنْ مَقَاصِدِ الْقُرْآنِ

وَمِنْ ذَلِكَ مَثَلًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَنُقَدِّسُ لَكَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ الْكَلَامَ يَسْتَقِيْمُ لُغَةً بِقَوْلِهِ وَنُقَدِّسُكَ فَأَمْكَنَ تَرْكُ اللَّامِ لَكِنْ جَاءَ التَّصَرُّفُ الْقُرْآنِيُّ عَلَى هَذَا النَّحْوِ لِلْمُبَالَغَةِ فِي تَأْكِيدِ تَنْزِيْهِ الْمَلَائِكَةِ وَتَعْظِيمِهِمْ لِرَبِّهِمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهَذَا الْمُدْرَكُ مِنْ أَعْظَمِ مَدَارِكِ فَهْمِ الْقُرْآنِ إِلَّا أَنَّ النَّاسَ مُقَصِّرُوْنَ فِي فَهْمِهِ

وَقَدْ كَانَ عَامَّةُ مَا يُعْرَفُ بِهِ بَيَانُ الْقُرْآنِ فِي السَّلَفِ هُوَ الْفَهْمُ وَصَنَّفَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَوَائِلِ كُتُبًا بِاسْمِ فَهْمِ الْقُرْآنِ وَمِنْ مَقَاصِدِ الْفَهْمِ الِاطِّلَاعُ عَلَى التَّصَرُّفِ الْقُرْآنِيِّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَعْتَنِيَ طَالِبُ الْعِلْمِ بِهَذَا فَإِنَّ هَذَا الْعِلْمَ لَمْ يَقُمْ عَلَى سُوقِهِ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ أَبَدًا بَلْ بِحَسَبِ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلْعَبْدِ مِنَ الْفَهْمِ فِي تَصَرُّفِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فَإِنَّ التَّصَرُّفَ فِي الْقُرآنِ الْكَرِيمِ يَأْتِي عَلَى طَرَائِقَ قِدَدًا وَلِمَقَاصِدَ مُخْتَلِفَةٍ

وَلَعَلَّ اللَّهَ يُهَيِّئُ مَقَامًا آخَرَ نَبْسُطُ الْقَوْلَ فِيهِ لَكِنَّ الْمَقْصُودَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ مِنْ طَرَائِقِ التَّصَرُّفِ الْقُرْآنِيِّ الِاقْتِرَانُ بَيْنَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَمِنْ جُمْلَتِهَا اقْتِرَانُ هَذَيْن الاِسْمَيْن أَحَدَهِمَا بِالْآخَرِ وَهُوَ الْوَدُودُ وَالْغَفُورُ

بين سفر الدنيا وسفر الآخرة

Oleh:

Ridha Farhawi

رضا فرحاوي

الحمد لله الذي خلق فهدى، وأنعم وأسدى، أحمده تعالى وأشكره على آلائه التي لا نحصي لها عددًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهًا واحدًا أحدًا، فردًا صمدًا، وأشهد أن نبينا محمدًا عبدُالله ورسوله، أكرِمْ به رسولًا وعبدًا، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه، الذين أكسبهم شرفًا ومجدًا، والتابعين ومن تبعهم بأمثل طريقة، وأقوم سبيل وأهدى؛ أما بعدُ:

فلا تمشِ يومًا في ثياب مَخْيَلة فإنك من طينٍ خُلقتَ وماءِ

أزور قبور المترفين فلا أرى بهاءً وكانوا قبلُ أهلَ بهاءِ

يعزُّ دفاع الموت عن كل حيلة ويعيا بداء الموت كل دواءِ

أمامك يا نومانُ دارُ سعادةٍ يدوم البقا فيها ودار شقاءِ

خُلقتَ لإحدى الغايتين فلا تَنَمْ وكُنْ بين خوف منهما ورجاءِ

Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala, yang telah menciptakan, lalu memberi petunjuk dan melimpahkan kenikmatan. Saya haturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas nikmat-nikmat-Nya yang tidak terhitung jumlahnya.

Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu Wa Ta’ala semata yang tidak memiliki sekutu, Tuhan Yang Maha Esa Yang menjadi tempat bergantung. Saya juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam adalah hamba dan rasul Allah, sungguh rasul dan hamba yang paling mulia, semoga salawat, salam, dan keberkahan selalu tercurah kepada beliau, dan kepada keluarga dan para sahabat – yang beliau tularkan kemuliaan kepada mereka – serta para Tabi’in dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya dan menapaki jalan yang berpetunjuk. Amma ba’du:

فَلَا تَمْشِ يَوْمًا فِي ثِيَابِ مَخِيلَة فَإِنَّكَ مِنْ طِينٍ خُلِقَْتَ وَمَاءِ

Jangan pernah berjalan dengan penuh kesombongan

Karena kamu tercipta dari tanah dan air

أَزُورُ قُبُورَ الْمُتْرَفِينَ فَلَا أَرَى بَهَاءً وَكَانُوا قَبْلُ أَهْلَ بَهَاء

Saya mengunjungi kuburan orang-orang yang hidup mewah, tapi tidak melihat.

Kemewahan, padahal dulu mereka berlimpah kemewahan

يَعِزّ دِفَاعَ الْمَوْتِ عَنْ كُلِّ حِيلَة وَيَعْيا بِدَاءِ الْمَوْتِ كُلُّ دَوَاء

Tidak mampu menolak kematian dengan segala cara

Dan segala obat tidak dapat mengobati penyakit maut

أَمَامَكَ يَا نَوْمَانُ دَارُ سَعَادَة يَدُومُ الْبَقَا فِيهَا وَدَارُ شَقَاء

Di depanmu, wahai tukang tidur! Ada negeri kebahagiaan.

Yang kekal abadi, juga negeri kesengsaraan.

خُلِقَْتَ لِإِحْدَى الْغَايَتَيْنِ فَلَا تَنَمْ وَكُنْ بَيْنَ خَوْفِ مِنْهُمَا وَرَجَاء

Kamu tercipta untuk salah satu tujuan itu, maka janganlah tidur!

Dan tetaplah di antara takut dan harap terhadap keduanya!

أيها الأحبة في الله:

لي معكم اليوم ثلاث وقفات:

أما الوقفة الأولى فهي:

وقفة مع السفر:

السفر سفران؛ فأعظم سفر هو سفر إلى الله والدار الآخرة، وإن من الأمور التي يوافقك عليها جميع المؤمنين، ولا يخالفك فيها أحد من المسلمين، أن هذه الدنيا إنما هي جسرٌ يعبره العابرون، ويجتازه المارُّون، قد قدموا من دار لينتقلوا إلى دار، قد قدموا من عالم العدم؛ لينتقلوا إلى دار الخلود: ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ﴾ [الإنسان: 1]، ويقول الله تعالى: ﴿ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ ﴾ [الأنعام: 62]، ثم هم إما إلى نعيم مقيم، أو جحيم أليم؛ قال العلي الخبير: ﴿ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾ [الشورى: 7]، فنحن في هذه الدنيا في سفر دائم، لا أحد منا يعلم متى يُقال له: حطَّ رحالك، وودِّع أهلك ومالك، واعرض علينا أعمالك؛ عندئذٍ ينتهي السفر؛ قال تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [الأعراف: 34].

ولئن كان السفر الذي نسافره في هذه الدنيا قطعةً من العذاب، فكيف بالسفر لملاقاة العزيز الوهاب؟! فالسفر شاقٌّ وطويل، والزاد ضئيل وقليل، ونهاية السفر، إما إلى نار وجحيم، وإما إلى جنات النعيم:

فحيَّ على جنات عدن فإنها منازلُك الأولى وفيها المخيَّمُ

ولكننا سبيُ العدوِّ فهل ترى نعود إلى أوطاننا فنسلَمُ

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظمُ

Wahai saudara-saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Ta’ala!

Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tiga pembahasan kepada kalian:

Pembahasan pertama: jenis perjalanan

Perjalanan kita terdiri atas dua perjalanan, dan yang paling agung adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan negeri akhirat.

Suatu hal yang seluruh kaum Mukminin pasti bersepakat denganmu tanpa ada yang menyelisihinya adalah bahwa dunia ini merupakan jembatan yang diseberangi dan dilalui oleh manusia, mereka datang dari suatu kehidupan dan berpindah ke kehidupan lainnya, karena datang dari negeri yang fana menuju negeri yang kekal.

“Bukankah telah datang kepada manusia suatu waktu dari masa yang ia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?” (QS. Al-Insan: 1).

Allah Subhanahu Wa Ta’ala juga berfirman: “Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala” (QS. Al-An’am: 62).

Setelah itu, antara mereka menuju kenikmatan yang kekal atau azab yang pedih. Allah Subhanahu Wa Ta’ala Yang Maha Tinggi dan Maha Mengetahui berfirman: “Satu golongan di surga dan satu golongan di neraka yang menyala-nyala.” (QS. Asy-Syura: 7).

Kita di dunia ini sedang dalam perjalanan yang tiada henti. Tidak ada seorang pun dari kita yang mengetahui kapan akan dikatakan kepadanya, “Turunkan barang-barangmu, sampaikan perpisahan dengan keluarga dan hartamu, dan serahkan kepada kami amalan-amalanmu.” Ketika itulah perjalanan di dunia usai, Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: “Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat (pula) meminta percepatan.” (QS. Al-A’raf: 34).

Sungguh perjalanan yang kita lakukan di dunia ini sudah menjadi potongan dari siksaan, lalu bagaimana lagi dengan perjalanan untuk berjumpa dengan Yang Maha Perkasa dan Maha Pemberi karunia? Perjalanan ini amatlah berat dan panjang, sedangkan perbekalan masih sedikit dan terbatas. Lalu ujung dari perjalanan ini antara menuju neraka dan siksaan, atau menuju surga yang penuh dengan kenikmatan.

فَحَيَّ عَلَى جَنَّاتِ عَدْنٍ فَإِنَّهَا مَنَازِلُكَ الْأُولَى وَفِيْهَا الْمُخَيَّمُ

Marilah menuju surga Adn, karena ia adalah

Tempat asalmu, dan di dalamnya terdapat kemah

وَلَكِنَّنَا سَبِيُ الْعَدُوِّ فَهْلْ تَرَى نَعُودُ إِلَى أَوْطَانِنَا فَنَسْلَمُ

Namun kita tersandera oleh musuh, apakah menurutmu

Kita dapat kembali ke tanah air kita dengan selamat?

فَإِنْ كُنْتَ لاَ تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيْبَةٌ وَإِنْ كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيْبَةُ أَعْظَمُ

Apabila kamu tidak mengetahuinya, maka itu musibah

Dan apabila kamu mengetahui, maka itu musibah lebih besar lagi

والنوع الثاني من السفر: سفر راحةٍ واستجمام، فسافر لترى البُلدان والأمصار، سافر لترى العجائب والآثار:

تلك الطبيعةُ قِفْ بنا يا سارِ حتى أريَك بديع صنع الباري

فالأرض حولك والسماء اهتزَّتا لروائع الآيات والآثارِ

الماء الذي لا يجري يتغير ويحمل الأنجاس، والشمس لو بقيت واقفة في السماء لملَّها الناس، والأُسْدُ لولا فراقُ الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يُصِب.

فمن آداب السفر ألَّا تسافر إلى بلدان مشبوهة، وأماكن بالفساد معروفة، فهذا ليس سفرَ طاعةٍ، بل هو سفر معصية، وكل لحظة تقضيها في تلك البلدان، فأنت في سخط وغضب من الواحد الديان، ألَا تخشى أن تُقبَضَ روحك هناك، وأن تموت في سخط ومعصية مولاك:

مشيناها خطًى كُتِبت علينا ومن كُتبت عليه خطًى مشاها

ومن كانت منيَّتُه بأرضٍ فليس يموت في أرضٍ سواها

Sedangkan jenis kedua yaitu perjalanan untuk rekreasi. Lakukanlah perjalanan, agar dapat melihat berbagai negeri! Lakukanlah perjalanan, agar dapat melihat berbagai keajaiban dan peninggalan.

تِلْكَ الطَّبِيْعَةُ قِفْ بِنَا يَا سَارِِ حَتَّى أُرِيَكَ بَدِيْعَ صُنْعِ الْبَارِي

Inilah alam, berhentilah sejenak bersama kami, wahai musafir!

Agar Kutunjukkan kepadamu keajaiban ciptaan Sang Pencipta

فَالْأَرْضُ حَوْلَكَ وَالسَّمَاءُ اهْتَزَّتَا لِرَوَائِعِ الْآيَاتِ وَالآثَارِِ

Bumi di sekelilingmu dan langit bergetar

Karena luar biasanya tanda-tanda kekuasaan dan penciptaan-Nya

Air yang tidak mengalir akan berbau dan menampung banyak najis, seandainya matahari diam di tempat pasti manusia bosan padanya, seandainya singa-singa tidak meninggalkan liangnya pasti tidak bisa mendapatkan mangsa, dan seandainya anak panah tidak meninggalkan busurnya pasti tidak akan menepati sasarannya.

Di antara adab bepergian adalah tidak pergi ke negeri yang banyak syubhat di dalamnya, dan tempat-tempat yang dikenal dengan kerusakannya. Ini bukanlah perjalanan untuk ketaatan, tapi justru perjalanan untuk kemaksiatan. Setiap saat yang kamu lalui di negeri-negeri seperti itu, kamu berada dalam kemarahan dan kemurkaan Sang Kuasa. Tidakkah kamu takut nyawamu dicabut di sana, dan meninggal dunia dalam kemurkaan dan kemaksiatan terhadap Tuhanmu?

مَشَيْنَاهَا خُطًى كُتِبَتْ عَلَيْنَا وَمَنْ كُتِبَتْ عَلَيْهِ خُطًى مَشَاهَا

Dicatat atas kami, langkah-langkah yang kita ayunkan

Juga dicatat bagi pelakunya, setiap langkah yang dia ayunkan

وَمَنْ كَانَتْ مَنِيَّتُهُ بِأَرْضٍ فَلَيْسَ يَمُوتُ فِي أَرْضٍ سِوَاهَا

Siapa yang kematiannya telah ditetapkan di suatu negeri

Maka tidak akan mati di negeri lainnya

الوقفة الثانية: مع سفر المعصية:

السفر إلى شواطئ العُرْيِ والفجور، وإلى أماكن التبرج والسُّفور، منكرات مخزية ومبكية، نراها في شواطئنا البحرية، فما يحدث على شواطئنا منكَرٌ، لا يرضاه عاقل ولا رب البشر، الله تبارك وتعالى سخر لنا البحر وجعله نعمة، بل هو آية من آياته ومنة؛ مناظر لغروب الشمس جميلة، ولوحة يرسمها المبدع كل ليلة، مياه ورمال، حسن وجمال؛ قال تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [الجاثية: 12]، ولكن مع كل أسف، جاء الإنسان فأفسد، وعصى الواحد الأحد؛ اختلاط وفجور، عُرْي وسفور:

فيا عجبًا كيف يُعصَى الإله أم كيف يجحده الجاحدُ

وله في كل شيء آية تدل على أنه واحدُ

Pembahasan kedua: perjalanan untuk kemaksiatan

Perjalanan menuju pantai dan tempat-tempat terpampangnya aurat dan menyimpang dari kehormatan diri merupakan kemungkaran yang hina dan menyedihkan. Pemandangan ini dapat kita saksikan di pantai-pantai laut kita. Apa yang ada di pantai-pantai itu merupakan kemungkaran, tidak akan diterima oleh akal sehat, terlebih lagi oleh Tuhan segenap manusia.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala menciptakan laut bagi kita dan menjadikannya sebagai kenikmatan. Ia merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan karunia-Nya. Pemandangan matahari tenggelam yang begitu indah, kanvas yang dilukis oleh Sang Pencipta setiap malam menjelang. Juga air dan pasirnya, sungguh keindahan yang mempesona. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allahlah yang telah menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintah-Nya, agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.” (QS. Al-Jatsiyah: 12).

Namun, sangat disayangkan, manusia hadir dan berbuat kerusakan di sana, melakukan kemaksiatan terhadap Sang Kuasa, bercampur-baur laki-laki dan perempuan, perbuatan keji, pengumbaran aurat, dan tindakan-tindakan asusila lainnya.

فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الْإِلَهُ أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ اْلجَاحِدُ

Sungguh mengherankan, bagaimana Tuhan dimaksiati

Dan bagaimana ada orang yang mengingkari-Nya?

وَلَهُ فِي كُلِّ شَيءٍ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدُ

Padahal, dalam segala hal terdapat tanda kekuasaan-Nya

Yang menunjukkan bahwa Dialah Yang Maha Esa

أسر تزعُم أنها مسلمة متمسكة بدينها، تتفنن نساؤها وبناتها في إبراز مفاتنها، أين المروءة؟ أين الرجولة؟ ما هذه المنكرات؟ أين الشهامة؟ أين الغَيرة على الحُرُمات؟ رجل يسبح شبه عارٍ أمام بناته، أمٌّ تسبح شبه عارية أمام أبنائها، وبنت تفنَّنت في إبراز مفاتنها؛ جاء في مسند الإمام أحمد عن أم الدرداء رضي الله عنها، قالت: ((خرجتُ من الحمَّام، فلقِيَني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أين يا أم الدرداء؟ فقالت: من الحمام، فقال: والذي نفسي بيده، ما من امرأة تنزِع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها، إلا وهي هاتكةٌ كلَّ سترٍ بينها وبين الرحمن عز وجل)).

هذا حمام فقط، قال فيه ما قال، فكيف بالتي تنزع ثيابها في الشواطئ أمام الرجال؟ عيون للشباب تترصدها، وقلوب مريضة تنهَش جسدها، سقط الحياء، وهُتِكَ السِّتار، وغضِبَ الجبَّار.

Ada banyak keluarga yang mengaku sebagai keluarga Muslim dan teguh berpegang pada agamanya, tapi istri dan putri-putrinya menebar fitnah dengan menampakkan auratnya. Di mana harga diri? Di mana kejantanan suami? Mengapa terjadi berbagai kemungkaran ini? Di mana kehormatan diri? Di mana kecemburuan terhadap hal-hal yang terhormat? Ada ayah yang berenang setengah telanjang di depan putri-putrinya, ibu berenang setengah telanjang di hadapan putra-putranya, dan putri yang menebar fitnah dengan mengumbar auratnya!

Diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Ummu ad-Darda Radhiyallahu ‘anha, ia menceritakan, “Aku pernah pulang dari pemandian umum. Lalu aku berpapasan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam dan beliau pun bertanya, ‘Dari mana, wahai Ummu Ad-Darda?’ Aku menjawab, ‘Dari pemandian umum.’ Beliau lalu bersabda, ‘Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya! Tidaklah ada seorang wanita yang melepas pakaiannya selain di rumah salah satu ibunya, melainkan ia telah merenggut seluruh penutup antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Ta’ala.’” (HR. Ahmad).

Di pemandian umum saja, Nabi mengucapkan hal yang demikian, lalu bagaimana dengan wanita yang melepas pakaiannya di pantai-pantai di hadapan para pria? Mata para pemuda mengamatinya dan hati-hati yang berpenyakit melahap jasadnya, telah runtuh rasa malu, telah terenggut tabir, dan telah murka Sang Kuasa.

الوقفة الثالثة: رسالة شكر وعتاب للشابات والشباب:

أما شكري، فأوجِّهه لمن عرَف ربَّه، وسلك طريقه ودربه:

أُهْدِي الشباب تحية الإكبار هم كَنْزُنا الغالي وسرُّ فَخاري

هل كان أصحاب النبي محمدٍ إلا شبابًا شامخَ الأفكارِ

أيها الشاب، انتبِهْ؛ فالشباب فترة تمر ولا تعود، ومرحلة للنجاح والصعود، الشباب ساعة، فاغتنمها في الطاعة، الشباب قوة، فلا تفسدها في الشهوة، الشباب مرحلة ستُسأل عنها فيما قضيتها، وفيما أفنيتها، الشاب المسلم لا يعرف الفراغ؛ فهو يستغل وقته قدر المستطاع، الشباب عافية وصحة كأنها تاج من ذهب، والكل حتمًا سيزول ويذهب، أيها الشاب، اغتنم شبابك قبل الهَرَمِ، فسيأتي يومًا على شبابك ستندم، لو سألتَ شيخًا: ماذا تتمنى؟ لتمنَّى أن يعيش يومًا من شبابه، يومًا من عافيته وصحته وقوته، يومًا بلا أمراض ولا آلام، يومًا بلا تعب ولا أسقام، يومًا يستطيع فيه أن يقف على قدميه، أن يمشي أن يجري، فهذا أقصى أمانيه.

Pembahasan ketiga: ucapan rasa syukur sekaligus kritik bagi para pemuda-pemudi

Adapun rasa syukurku saya tujukan kepada pemuda dan pemudi yang mengenal Tuhannya dan menempuh jalan-Nya:

أُهْدِي الشَّبَابَ تَحِيَّةَ الْإِكْبَارِ هُمْ كَنْزُنَا الْغَالِي وَسِرُّ فَخَارَي

Saya hadiahkan bagi para pemuda salam hormatku

Merekalah harta simpanan kita yang berharga dan rahasia rasa banggaku

هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِي مُحَمّدٍ إِلَّا شَبَابًا شَامِخَ الْأَفْكَارِِ

Bukankah para sahabat Nabi Muhammad dahulu

Tidak lain adalah para pemuda yang berpikiran luhur

Wahai para pemuda, waspadalah! karena masa muda adalah masa yang akan berlalu dan tidak akan kembali. Fase untuk meraih kesuksesan dan kebangkitan. Masa muda hanya sekejap, maka manfaatkanlah untuk berbuat taat. Masa muda adalah masa kuat, maka jangan merusaknya dalam syahwat. Masa muda adalah fase hidup yang akan dimintai pertanggungjawabannya, untuk apa digunakan dan dalam hal apa dihabiskan.

Pemuda Muslim tidak mengenal waktu kosong, karena ia akan memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Masa muda adalah masa sehat, seakan-akan ia adalah mahkota emas. Namun, semua itu akan hilang dan lenyap. Wahai para pemuda, manfaatkanlah masa mudamu sebelum masa tua, karena akan datang hari ketika kamu menyesali masa mudamu.

Seandainya kamu bertanya orang yang sudah sepuh, “Apa yang Anda harapkan?” Pasti dia berharap dapat hidup sehari lagi di masa mudanya, hidup sehari dengan kesehatan dan kekuatannya, sehari tanpa penyakit dan rasa sakit, sehari tanpa rasa letih dan perih, sehari yang dia mampu berdiri dengan dua kakinya, berjalan dan berlari. Inilah puncak angan-angannya.

أما عتابي فإليك أيها الشاب، يا من فتَّشنا عنك في المسجد فما وجدناك، وبحثنا عنك بين الصفوف فما رأيناك، زُرْتَنا في رمضان والآن هجرتنا، سُرِرْنا بإقبالك في تلك الأيام والآن أحزنتنا، مكان سجودك اشتاق إليك، والمؤذِّن خمس مرات في اليوم يناديك، أقْبِلْ على ربِّك، أقبِل على الفلاح، أقبل على سعادتك، فهنا السر، وهنا المفتاح؛ مفتاح سعادتك في خطوات تمشيها، ودقائق في بيت الله تقضيها.

أيها الشاب، إياك وأصدقاءَ السوء، أصحابك جنتك، وأصحابك نارك، فاختر بين أصحاب وأصحاب، فالنار دركات، والجنة درجات وأبواب، صاحبك قد يكون طريقك إلى الجنة؛ فبه تسعَد والله عنك يرضى، وقد يكون طريقك إلى النار فبه تخسر وتشقى.

أنت في نعمة أيها الشاب؛ ﴿ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [البقرة: 211].

Adapun kritikku kepadamu, wahai pemuda! Wahai orang yang kami cari di masjid tapi kami tidak menemukannya! Kami cari di antara shaf-shaf salat tapi kami tidak melihatnya! Kamu mengunjungi kami pada bulan Ramadhan, tapi sekarang kami campakkan kami lagi. Kami bahagia dengan kehadiranmu pada masa-masa itu, tapi sekarang kami bersedih kembali. Tempat sujudmu sudah rindu padamu. Muazin yang mengumandangkan azan lima kali sehari itu memanggilmu.

Kembalilah kepada Tuhanmu! Sambutlah kesuksesanmu! Datanglah menuju kebahagiaanmu! Di sinilah rahasianya, dan di sinilah kuncinya, kunci kebahagiaanmu ada di setiap langkah yang kamu ayunkan menuju masjid dan setiap menit yang kamu habiskan di Rumah Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Wahai pemuda, jauhilah teman-teman yang buruk, karena temanmu adalah surgamu, atau sebaliknya, temanmu adalah nerakamu, maka pilihlah teman yang baik di antara teman-teman itu. Neraka itu punya tingkat-tingkat kedalaman, dan surga juga punya tingkat-tingkat derajat dan punya pintu-pintu. Temanmu bisa jadi adalah jalanmu menuju surga, sehingga dengannyalah kamu dapat bahagia dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala dapat ridha kepadamu. Temanmu juga bisa menjadi jalanmu menuju neraka, sehingga dengannyalah kamu merugi dan sengsara.

Kamu sekarang berada dalam kenikmatan, wahai pemuda! “Dan siapa yang menukar nikmat Allah (dengan kekufuran) setelah (nikmat itu) datang kepadanya, sesungguhnya Allah Maha Keras hukuman-Nya.” (QS. Al-Baqarah: 211).

يا رب، أكرمتنا فلك الحمد، ورزقتنا فلك الحمد، وعافَيْتَنا فلك الحمد، وسترتنا فلك الحمد، فلك الحمد دائمًا وأبدًا.

اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحوُّل عافيتك، وفُجاءة نقمتك، وجميع سخطك، اللهم اشفِ مرضانا، وارحم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

Ya Tuhanku, Engkau telah memuliakan kami, maka segala puji bagi-Mu, telah memberi rezeki kepada kami, maka segala puji bagi-Mu, telah menutup aib kami, maka segala puji bagi bagi-Mu, segala puji hanya bagi-Mu selama-lamanya.

Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari lenyapnya kenikmatan-Mu, berubahnya keselamatan-Mu, mendadaknya azab-Mu, dan segala kemurkaan-Mu!

Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kami, rahmatilah orang-orang yang telah wafat di antara kami, sampaikanlah kami pada harapan-harapan kami yang Engkau ridhai, dan tutuplah usia kami dengan amal saleh. Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami, dan apabila Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.

Sumber:

https://www.alukah.net/sharia/1001/164615/بين-سفر-الدنيا-وسفر-الآخرة/

Sumber artikel PDF

🔍 Cara Menghadiahkan Al Fatihah, Istri Yang Sabar, Pertanyaan Tauhid, Haid Sebulan 2x

Visited 208 times, 1 visit(s) today

Post Views: 226

<img class="aligncenter wp-image-43307" src="https://i0.wp.com/konsultasisyariah.com/wp-content/uploads/2023/10/qris-donasi-yufid-resized.jpeg" alt="QRIS donasi Yufid" width="741" height="1024" />

Daftar Isi

ToggleGambaran surgaPenghuni surga akan memiliki paras yang tampan atau cantik jelita dan tidak pernah menuaSeluruhnya adalah keabadianSegala hal yang diinginkan hati tersedia, penghuninya bebas memilih sesuai selera dan kehendaknyaBidadari dan istri-istri yang suciMelihat wajah AllahGambaran nerakaPenghuninya akan menjadi bahan bakar api nerakaMakanan dan minuman penduduk neraka sangatlah menjijikkanAzab yang pedih dan bertingkat-tingkatPenutupSetiap insan yang beriman tentu meyakini bahwa kehidupan dunia ini bukanlah tujuan akhir. Dunia hanyalah tempat singgah sementara, tempat manusia diuji dengan ketaatan dan kesabaran sebelum menuju tempat kembali yang abadi: surga atau neraka. Dua tempat ini bukan sekadar kisah simbolik, melainkan realita yang pasti terjadi, sebagaimana diberitakan dalam Al-Qur’an dan hadis-hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.Dengan memahami gambaran surga dan neraka sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an dan sunnah, seorang mukmin akan terdorong untuk berlomba dalam ketaatan dan menjauh dari maksiat. Ia tidak lagi tertipu oleh gemerlap dunia, karena ia menyadari bahwa di balik kehidupan fana ini, ada balasan kekal yang menanti setiap amal perbuatan dan gerak geriknya.Gambaran surgaTentu saja gambaran surga tidak akan terlepas dari segala kenikmatannya yang tiada tara sebagaimana firman Allah Ta’ala dalam hadis qudsi,أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ“Allah Ta’ala berfirman, ‘Aku siapkan bagi para hamba-Ku yang saleh (kenikmatan) yang tidak pernah mereka lihat, tidak pernah terdengar sebelumnya oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia.” (HR. Bukhari no. 4779 dan Muslim no. 2824)Berikut ini adalah beberapa gambaran singkat mengenai surga dan beragam kenikmatan di dalamnya yang telah dijelaskan oleh Allah Ta’ala dan Nabi-Nya Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam: Penghuni surga akan memiliki paras yang tampan atau cantik jelita dan tidak pernah menuaNabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda,إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتْفِلُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ أَمْشَاطُهُمْ الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمْ الْمِسْكُ وَمَجَامِرُهُمْ الْأَلُوَّةُ الْأَنْجُوجُ عُودُ الطِّيبِ وَأَزْوَاجُهُمْ الْحُورُ الْعِينُ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ “Sesungguhnya kelompok pertama yang akan masuk surga adalah orang-orang yang wajahnya bagaikan rembulan di malam purnama. Kemudian yang setelahnya, bagaikan bintang di atas langit yang sangat terang cahayanya, mereka tidak pernah buang hajat dan air kecil, tidak buang ingus dan ludah. Sisir yang mereka pakai terbuat dari emas, keringat yang keluar dari tubuhnya seperti misk, sanggulnya berupa kayu gaharu, istri-istri mereka adalah bidadari, mereka diciptakan di atas satu orang, dengan paras bapak mereka Adam, sepanjang enam puluh dira’ menjulang ke langit.“ (HR Bukhari no. 3245 dan Muslim no. 2834)Ketampanan atau kecantikan penghuni surga selalu diperbarui setiap hari dengan angin sepoi-sepoi yang berembus ke arah mereka. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,إنَّ في الجَنَّةِ لَسُوقًا، يَأْتُونَها كُلَّ جُمُعَةٍ، فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمالِ فَتَحْثُو في وُجُوهِهِمْ وثِيابِهِمْ، فَيَزْدادُونَ حُسْنًا وجَمالًا، فَيَرْجِعُونَ إلى أهْلِيهِمْ وقَدِ ازْدادُوا حُسْنًا وجَمالًا، فيَقولُ لهمْ أهْلُوهُمْ: واللَّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنا حُسْنًا وجَمالًا، فيَقولونَ: وأَنْتُمْ، واللَّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنا حُسْنًا وجَمالًا“Sesungguhnya di surga terdapat pasar yang mereka datangi setiap Jumat. Angin utara berembus ke wajah dan pakaian mereka sehingga mereka bertambah cantik dan tampan. Ketika mereka kembali kepada keluarga mereka, mereka telah bertambah cantik dan tampan. Keluarga mereka berkata, ‘Demi Allah, kalian telah bertambah cantik dan tampan sepeninggal kami.’ Mereka menjawab, ‘Demi Allah, kalian juga telah bertambah cantik dan tampan.'” (HR. Muslim no. 2833) Seluruhnya adalah keabadianPara penghuni surga akan kekal di dalamnya selama-lamanya dengan segala kenikmatannya yang abadi. Allah Ta’ala berfirman,أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ“Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.” (QS. At-Taubah: 89) Segala hal yang diinginkan hati tersedia, penghuninya bebas memilih sesuai selera dan kehendaknyaAllah Ta’ala berfirman,وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ“Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap (dipandang) mata dan kamu kekal di dalamnya.” (QS. Az-Zukhruf: 71)Di antaranya ada beragam jenis buah-buahan dan daging burung. Sebagaimana firman Allah Ta’ala,وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ , وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ“Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.” (QS. Al-Waqi’ah: 20-21)Terdapat juga segala jenis minuman, di antaranya adalah sungai dan lautan dengan empat rasa: air susu, madu, khamr, dan air segar. Allah Ta’ala berfirman dalam Al-Qur’an, مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَآ أَنْهَٰرٌ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ وَأَنْهَٰرٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُۥ وَأَنْهَٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّٰرِبِينَ وَأَنْهَٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ “Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah (seperti taman); mengalir sungai-sungai di dalamnya; sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari arak yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring.” (QS. Muhammad: 15)Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda,إنَّ في الجنَّةِ بحرَ الماءِ ، وبحرَ الخمرِ ، وبحرَ العسَلِ ، وبحرَ اللَّبنِ ، ثمَّ تشقَّقُ بعدُ منهُ الأنهارُ“Sesungguhnya di surga ada lautan air, lautan khamr, lautan madu, dan lautan susu. Kemudian sungai-sungai akan mengalir darinya.” (HR. Tirmidzi no. 2571 dan Ahmad no. 20052) Bidadari dan istri-istri yang suciAllah Ta’ala telah berbicara mengenai hal ini dalam firman-Nya, وَحُورٌ عِين # كَأَمۡثَٰلِ ٱللُّؤۡلُوِٕ ٱلۡمَكۡنُونِ“Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan apik.” (QS. Al-Waqi’ah: 22-23)Allah Ta’ala menjelaskan sifat bidadari yang lainnya, إِنَّآ أَنشَأۡنَٰهُنَّ إِنشَآءا # فَجَعَلۡنَٰهُنَّ أَبۡكَارًا # عُرُبًا أَتۡرَابا“Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) tanpa proses melahirkan. Dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Penuh cinta lagi sebaya umurnya.” (QS. Al-Waaqi’ah: 35-37)Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga pernah bercerita,وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا“Kalau seandainya wanita penduduk surga melongokkan kepalanya ke dunia, tentu cahayanya akan menerangi langit dan bumi, serta menyebarkan aroma wangi ke seluruh sudutnya. Dan sungguh penutup kepala yang dipakai (bidadari) itu lebih baik dari dunia dan seisinya.“ (HR. Bukhari no. 2796) Melihat wajah AllahMelihat wajah Sang Pencipta merupakan puncak dari segala bentuk kenikmatan, hal ini Allah khususkan bagi para penghuni surga, sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat Shuhaib Ar-Rumi radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda, إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ – قَالَ – يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ – قَالَ – فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ ثم تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ { لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ } “Apabila penduduk surga telah masuk ke dalamnya, maka Allah Tabaraka wa Ta’ala berkata, ‘Apakah kalian menginginkan sesuatu yang Aku tambah lagi bagi kalian?’ Mereka menjawab, ‘Bukankah Engkau telah menjadikan wajah kami putih berkilau? Bukankah Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga serta menyelamatkan kami dari neraka?’ Nabi meneruskan, ‘Pada saat itu, Allah membuka tabir yang menutupi-Nya. Dan tidak ada yang diberikan kepada mereka sesuatu yang paling mereka cintai melainkan diberinya kenikmatan bisa melihat Rabbnya.’ Kemudian beliau membaca firman Allah Ta’ala (yang artinya), “Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahan (kenikmatan melihat Allah).” (QS. Yunus: 26). (HR. Muslim no. 181)Allah Ta’ala juga berfirman,وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ # إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ“Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Kepada Rabbnyalah mereka melihat.” (QS. Al-Qiyamah: 22-23)Baca juga: Empat Kunci Masuk SurgaGambaran nerakaSebaliknya, gambaran neraka tidak jauh dari segala azabnya yang sangat-sangat mengerikan. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَلَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا قَالَ فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ غَطَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِيْنٌ“Surga dan neraka ditampakkan kepadaku, maka aku tidak melihat tentang kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, kamu benar-benar akan sedikit tertawa dan banyak menangis.” (HR Muslim no. 2359)Berikut adalah beberapa gambaran kengerian neraka: Penghuninya akan menjadi bahan bakar api nerakaAllah Ta’ala berfirman,يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim: 6)Disebutkan dalam sebuah hadis, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan perbandingan untuk menjelaskan betapa panasnya api neraka. Beliau bersabda, نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِى يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ “Api yang dipergunakan untuk memasak oleh anak cucu Adam, panasnya hanyalah bagian dari tujuh puluh cabang dari panasnya neraka Jahanam.“ (HR. Bukhari no. 3265 dan Muslim no. 2843) Makanan dan minuman penduduk neraka sangatlah menjijikkanDisebutkan beberapa makanan mereka, di antaranya adalah pohon dhari’, sebagaimana firman Allah Ta’ala, لَّيۡسَ لَهُمۡ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيع“Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri.” (QS. Al-Ghasyiyah: 6)Dhari’ adalah sejenis pohon yang memiliki duri besar, yang rasanya sangat pahit dan sangat panas lagi berbau busuk.Allah Ta’ala juga berfirman,إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ * طَعَامُ الْاَثِيْمِ * كَالْمُهْلِ ۛ يَغْلِيْ فِى الْبُطُوْنِۙ * كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ“Sesungguhnya pohon zaqqum itu (adalah) makanan orang yang banyak berdosa. (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Seperti mendidihnya air yang amat panas.“ (QS. Ad-Dukhan: 43-46)Dan masih banyak lagi dalil dalil yang menjelaskan makanan menjijikkan lainnya bagi penghuni neraka.Allah Ta’ala berfirman menggambarkan minuman penduduk neraka,وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ “…dan mereka diberi minum air yang mendidih sehingga memotong usus mereka.” (QS. Muhammad: 15)Nanah dan darah juga menjadi minuman mereka. Allah Ta’ala berfirman,وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنۡ غِسۡلِين “Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah.” (QS. Al-Haqqah: 36)Adapula cairan tembaga yang mendidih yang menjadi minuman mereka. Allah Ta’ala berfirman,وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقاً “Dan jika mereka meminta pertolongan, mereka akan diberi pertolongan dengan air seperti cairan tembaga yang mendidih yang membakar wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.” (QS. Al-Kahfi: 29) Azab yang pedih dan bertingkat-tingkatSebagaimana di surga, balasan di neraka akan sesuai dengan amalnya. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda tentang penghuni neraka, مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوَتِهِ “Di antara para penghuni neraka, ada yang disiksa dengan tenggelam dalam api sampai mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada lagi yang sampai ke pusar, dan ada yang tenggelam sampai ke lehernya.“ (HR. Muslim no. 2845)Sedangkan azab neraka yang paling ringan adalah dengan diletakkan bara api pada telapak kaki penghuninya hingga mendidihlah otaknya, sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam,إنَّ أهْوَنَ أهْلِ النَّارِ عَذابًا يَومَ القِيامَةِ، لَرَجُلٌ تُوضَعُ في أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَةٌ، يَغْلِي مِنْها دِماغُهُ“Sesungguhnya orang yang paling ringan azabnya di neraka pada hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan bara api di telapak kakinya sehingga otaknya mendidih.” (HR. Bukhari no. 6561 dan Muslim no. 213)Waliyadzubillah.PenutupSetelah kita merenungi dahsyatnya azab neraka dan indahnya kenikmatan surga, sudah sepantasnya hati ini tergerak untuk bertobat, memperbanyak amal saleh, dan memperkuat iman. Surga bukanlah tempat bagi orang yang hanya berharap tanpa usaha, dan neraka bukanlah takdir yang tak dapat dihindari bagi mereka yang bersungguh-sungguh memperbaiki diri. Allah Ta’ala mengingatkan dalam firman-Nya,وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.” (QS. Āli ‘Imrān: 133)Jadikan surga sebagai cita-cita tertinggi dan jadikan takut kepada neraka sebagai pengingat agar langkah kita tidak menyimpang. Semoga Allah Ta’ala meneguhkan hati kita di atas ketaatan, melindungi kita dari godaan dunia yang menipu, dan mengumpulkan kita kelak di dalam surga-Nya. Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.Baca juga: Empat Permohonan Penduduk Neraka***Penulis: Muhammad Idris, Lc.Artikel Muslim.or.id

Silaturahim termasuk amal besar yang sangat ditekankan dalam Islam. Namun, banyak di antara kita yang belum memahami siapa saja kerabat yang termasuk dalam lingkaran silaturahim yang wajib disambung. Islam mengajarkan bahwa kewajiban ini tidak terbatas pada kerabat dekat atau ahli waris saja, tetapi mencakup setiap keluarga dari pihak ayah maupun ibu. Tulisan ini menjelaskan siapa saja yang termasuk dalam lingkaran tersebut, serta tingkatan terbaik dalam menjaga hubungan silaturahim.Kerabat yang wajib disambung (silaturahim) ternyata lebih luas dari sekadar lingkaran ahli waris, lebih luas dari lingkaran mahram, bahkan lebih luas dari lingkaran ‘ashabah (garis keturunan laki-laki). Mereka mencakup seluruh kerabat seorang muslim, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Daftar Isi tutup 1. 1. Menyambung dan berbuat baik kepada kerabat yang memusuhi dan menyakiti. 2. 2. Menyambung dan berbuat baik kepada kerabat yang memutus hubungan. 3. 3. Menyambung kerabat yang memang sudah menjaga hubungan. 4. 4. Menahan diri dari menyakiti semua kerabat. Adapun tingkatan tertinggi dalam menyambung silaturahim adalah sebagai berikut:1. Menyambung dan berbuat baik kepada kerabat yang memusuhi dan menyakiti.Inilah tingkat yang paling mulia, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:«أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ»“Sedekah yang paling utama adalah kepada kerabat yang memendam kebencian.” (HR. Ahmad, dinilai sahih oleh Al-Albani). 2. Menyambung dan berbuat baik kepada kerabat yang memutus hubungan.Bisa jadi mereka tidak berbuat jahat, hanya saja tidak mau memulai silaturahim. Dalam hal ini, Rasulullah ﷺ bersabda:«لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا»“Bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu yang sekadar membalas (kebaikan). Namun yang benar-benar menyambung adalah orang yang tetap menyambung meski diputuskan.” (HR. Bukhari). 3. Menyambung kerabat yang memang sudah menjaga hubungan.Dalam hal ini, engkau membalas kebaikan dengan kebaikan, meski keutamaan tetap berada pada pihak yang lebih dahulu memulai. 4. Menahan diri dari menyakiti semua kerabat.Inilah tingkatan yang paling rendah, namun tetap bagian dari silaturahim. Bahasan dari Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid:الأقارب الذين تجب صلتهم دائرتهم أوسع من دائرة الورثة، وأوسع من دائرة المحارم، وأوسع من دائرة العصبة، فهم أقارب المسلم من جهة أبيه وأمه، وأعلى درجات الصلة: ١. الصلة والإحسان للقريب المعادي والمسيء، كما جاء في حديث «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح» [رواه أحمد، وصححه الألباني]. ٢. الصلة والإحسان للقريب القاطع، فقد لا يكون مسيئًا ولكن لا يبادر بالصلة، وفي حديث: «لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا» [رواه البخاري]. ٣. الصلة للقريب المواصل، ومقابلة الإحسان بالإحسان، فيكون فضل المبادرة له ثم المكافأة منك. ٤. كف الأذى عن جميع الأقارب، وهي أدنى المراتب. Baca juga: Berbuat Baik dan Silaturahim (Hadits Bulughul Maram) — Kamis, 1 Jumadilawal 1447 H, 23 Oktober 2025 @ GunungkidulMuhammad Abduh TuasikalArtikel Rumaysho.Com Tagsadab bersilaturahmi bahaya memutus silaturahim keutamaan silaturahim pentingnya silaturahim dalam islam silaturahim silaturahmi

فرج لا يخطر على بال

Oleh:

Syaikh Sya’ie Muhammad al-Ghubaisyi

أ. شائع محمد الغبيشي

يُصاب المسلم بالكرب والبلاء والمحنة، فيَعظُمُ الكربُ عليه، ويَبلغُ البلاء منتهاه، يتلفت حوله فلا يجد عند أحدٍ من البشر نجدةً أو مفزعًا، يلتفت يَمْنةً ويلتفت يَسْرةً، ينتقل من مكان إلى مكان، فلا يجد من ينجده أو يزيل كربته، أو يفرج همه، حتى أقرب الناس إليه، ويعذرهم؛ لأنه يعلم أن ذلك خارجٌ عن قدراتهم وإمكاناتهم، وكم يبلغ الهم والكرب بالعبد عندما لا يجد عند أقرب قريب وأحب حبيب من يزيل عنه ولو بعضًا مما يعانيه البلاء والكرب! حتى يبلغ الأمر بالعبد أن ييأس من الخلق جميعًا، وفجأةً وبالتفاتةٍ واحدةٍ وبكلماتٍ معدودةٍ يأتيه الفرج على غير بال، ومن حيث لا تحتسب، ويأتيه فوق ما يريد، وأعظم مما يريد

Seorang Muslim pasti pernah tertimpa musibah, ujian, dan cobaan, dan terkadang musibah itu terasa sangat berat baginya, dan cobaan itu sudah mencapai puncaknya. Namun, ketika dia menoleh di sekitarnya, tidak ada seorang pun manusia yang dapat memberinya pertolongan dan tempat mengadu. Dia menoleh kiri dan kanan, dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, tapi tidak ada juga yang mampu membantu atau mengangkat musibah itu, bahkan oleh orang terdekatnya.

Namun, dia tetap memaklumi mereka, karena dia mengetahui dengan pasti bahwa musibah itu di luar kemampuan dan kesanggupan mereka.

Betapa sering musibah dan cobaan menimpa seorang hamba hingga ke titik puncaknya, ketika dia tidak dapat lagi menemukan orang terdekat dan tercintanya yang mampu menghilangkan musibah itu meski hanya sebagian kecilnya, hingga hamba itu mencapai tingkat putus asa dari seluruh makhluk, tapi tiba-tiba dengan satu tengokan dan beberapa butir kata, solusi datang di luar perkiraan, dari arah yang tidak pernah diduga, bahkan melebihi apa yang dia inginkan.

فما هي هذه الكلمات المعدودات؟ وإلى من وجهها فجاءته هذه النجدة وذلك الفرج؟ تأمل هذا الخبر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قال: “حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا: ﴿ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: 173]”؛ رواه البخاري. وفي رواية: قال ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: “كَانَ آخِرَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ: حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل”؛ رواه البخاري.

Apa kiranya untaian kalimat yang diucapkan itu? Kepada siapa ia dihaturkan, sehingga menghadirkan pertolongan dan solusi yang demikian? Perhatikanlah hadis berikut ini.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata: “Hasbunallahu wa ni’mal wakil, kalimat yang diucapkan Nabi Ibrahim Alaihissalam saat dilempar ke dalam api. Ini juga kalimat yang diucapkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam ketika orang-orang berkata, ‘Sungguh orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerangmu, maka takutlah kepada mereka!’ Tapi ucapan itu menambah kuat iman mereka (kaum Muslimin) dan mereka menjawab: Hasbunallahu wa ni’mal wakil (Cukuplah Allah penolong kami, dan Dia sebaik-baik pelindung).’ (QS. Ali Imran: 173).” (HR. Al-Bukhari).

Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma berkata, “Ucapan terakhir Nabi Ibrahim Alaihissalam saat dilempar ke dalam api adalah, ‘Hasbiyallahu wa ni’mal wakil!’” (HR. Al-Bukhari).

هذا خبر عجيب عظيم، وفيه من الفوائد والهدايات الكثير والكثير، منها:

أولًا: عظم البلاء الذي تعرض له نبي الله إبراهيم عليه السلام، وعظم توكله واعتماده على الله وتفويضه الأمر إليه، عاداه وأذاه كل من حولها حتى والده الذي خرج من صلبه، واجتمعوا كلهم على قتله بطريقة عجيبة، فيها من الظلم والعدوان والتشفِّي والنكاية والبغضاء والحقد الكثير والكثير، وإنك لتعجب أن أباه بين تلك الجموع وهو صابر محتسب ثابت على دينه ومبدئه، قال تعالى: ﴿ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ * فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴾ [الصافات: 97، 98]، وقال سبحانه: ﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: 68]

Ini merupakan hadis yang menakjubkan dan agung, di dalamnya terdapat banyak pelajaran dan petunjuk, di antaranya:

Pelajaran Pertama:

Besarnya ujian yang dihadapi Nabi Ibrahim Alaihissalam, dan besarnya tawakal dan kebergantugan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, dan penyerahan segala urusan kepada-Nya. Di saat semua orang yang ada di sekitarnya – termasuk ayahnya yang beliau berasal dari tulang sulbinya – memusuhi dan menyakiti beliau. Mereka semua bersepakat untuk membunuhnya dengan cara yang di luar nalar, cara yang penuh dengan kezaliman, permusuhan, dendam, penyiksaan, kebencian, dan kedengkian.

Kamu pasti heran bahwa ayah beliau turut serta dalam golongan itu, sedangkan beliau tetap sabar dan teguh di atas agama dan prinsip beliau. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ * فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ

“Mereka berkata, ‘Buatlah bangunan (perapian) untuk (membakar)-nya, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu.’ Mereka bermaksud memperdayainya, (namun Allah menyelamatkannya), lalu Kami menjadikan mereka orang-orang yang hina.” (QS. Ash-Shaffat: 97-98). Allah Subhanahu Wa Ta’ala juga berfirman:

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ

“Mereka berkata, ‘Bakarlah dia (Ibrahim) dan bantulah tuhan-tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat.’” (QS. Al-Anbiya: 68).

كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الأحزاب عندما تحزب المشركون واليهود والمنافقون يريدون استئصالهم قال تعالى: ﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا * هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا * وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ [الأحزاب: 10 – 12]، فثبت النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت الصحابة رضي الله عنهم، وأخذ صلى الله عليه وسلم يبشِّرهم بالفتوح، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه: “عَرَضَ لَنَا صَخْرَةٌ فِي مَكَانٍ مِن الخَنْدَقِ لَا تَأْخُذُ فِيهَا الْمَعَاوِلُ، قَالَ: فَشَكَوْهَا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فجاء فأخذ المِعْوَلَ فقال: بسمِ اللهِ، فضرب ضربةً فكسر ثُلُثَها، وقال: اللهُ أكبرُ أُعْطِيتُ مَفاتيحَ الشامِ، واللهِ إني لَأُبْصِرُ قصورَها الحُمْرَ الساعةَ، ثم ضرب الثانيةَ فقطع الثلُثَ الآخَرَ، فقال: اللهُ أكبرُ، أُعْطِيتُ مفاتيحَ فارسٍ، واللهِ إني لَأُبْصِرُ قصرَ المدائنِ أبيضَ، ثم ضرب الثالثةَ وقال: بسمِ اللهِ، فقطع بَقِيَّةَ الحَجَرِ فقال: اللهُ أكبرُ أُعْطِيتُ مَفاتيحَ اليَمَنِ، واللهِ إني لَأُبْصِرُ أبوابَ صنعاءَ من مكاني هذا الساعةَ”؛ رواه الإمام أحمد[رواه الإمام أحمد وصححه ابن حجر في الفتح (7/ 397).].

Demikian juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam dan para sahabat beliau pada perang Ahzab, ketika kaum Musyrikin, Yahudi, dan Munafikin bersekutu untuk memberantas kaum Muslimin sepenuhnya. Allah Subhanahu Wa Ta’ala mengisahkan:

إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا * هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا * وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا

“Ketika mereka datang kepadamu dari arah atas dan bawahmu, ketika penglihatanmu terpana, hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah, di situlah orang-orang mukmin diuji dan digoncangkan (hatinya) dengan guncangan yang dahsyat. (Ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di hatinya terdapat penyakit berkata, ‘Apa yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami hanyalah tipu daya belaka.’” (QS. Al-Ahzab: 10-12).

Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam tetap teguh, begitu juga dengan para sahabat. Ketika itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam memberi kabar gembira berupa kemenangan. Diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib Radhiyallahu ‘anhu, ia menceritakan, “Ada batu besar yang merintangi kami dalam menggali parit, batu keras yang tidak mampu dipecah dengan pangkur. Kami lalu melaporkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam, dan beliau pun mengambil pangkur lalu mengucapkan, ‘Bismillah!’ Beliau memukul satu kali, sehingga batu itu terpecah sepertiganya. Beliau lalu berseru, ‘Allahu Akbar! Aku dikaruniai kunci-kunci negeri Syam. Demi Allah! Sungguh aku melihat istana-istana merahnya saat ini!’ Kemudian beliau memukul batu itu sekali lagi, dan terpecahlah sepertiga lagi. Beliau lalu berseru, ‘Allahu Akbar! Aku dikaruniai kunci-kunci negeri Persia. Demi Allah! Sungguh aku melihat Istana Madain yang putih saat ini!’ Kemudian beliau memukul batu itu untuk ketiga kalinya dengan mengucapkan, ‘Bismillah!’ Sehingga terpecahlah sisa batu itu, lalu berseru, ‘Allahu Akbar! Aku dikaruniai kunci-kunci negeri Yaman. Demi Allah! Sungguh aku melihat pintu-pintu kota Shan’a dari tempatku ini saat ini!’” (HR. Imam Ahmad. Dishahihkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari jilid 7 hlm. 397).

ثانيًا: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أعظم الخلق توكلًا على الله واعتمادًا عليه سبحانه، يفوضون أمورهم ويكلون شئونهم إليه سبحانه، وقد قال جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم: ﴿ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ [إبراهيم: 12].

Pelajaran Kedua:

Para rasul merupakan makhluk-makhluk yang paling besar tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, mereka menyerahkan urusan mereka kepada-Nya. Semua rasul Alaihimussalam telah berkata kepada kaum mereka:

وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

“Mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan kepada kami jalan-jalan (keselamatan)? Sungguh, kami benar-benar akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Hanya kepada Allah orang-orang yang bertawakal seharusnya berserah diri.” (QS. Ibrahim: 12).

ثالثًا: أن من انتَصَرَ بِاللهِ نَصَرَهُ اللهُ عزَّ وجلَّ، ومَن تَوكَّلَ على اللهِ فهوَ حَسبُه وكافيه، ومن كان الله حسبه، فممَّ يخاف؟! فما أحوجنا إلى أن نتوكل على الله حق التوكل، ونفوض أمورنا إليه سبحانه! قال ابن القيم رحمه الله: “هذه الكلمةُ العظيمةُ التوَكُّل على الله والاعتماد عليه والالتجاء إليه سبحانه، وأنَّ ذلك سبيلُ عِزِّ الإنسان ونَجاتِه وسلامته، قال ابنُ القيم رحمه الله: “وهو حَسْبُ من تَوَكَّل عليه، وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمِّنُ خوفَ الخائف، ويُجيرُ المستجير، وهو نِعْم المولى ونعم النَّصير، فمَن تولَّاه واستنصرَ به، وتوكَّلَ عليه، وانقطعَ بكُلِّيَّته إليه، تولَّاه وحفظَه وحَرَسَهُ وصانَه، ومَن خافه واتَّقاه أمَّنَه مِمَّا يخافُ ويَحذَر، وجَلَبَ إليه كلَّ ما يحتاج إليه من المنافع”[بدائع الفوائد (2/ 763).].

Pelajaran Ketiga:

Siapa yang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, pasti akan mendapat pertolongan-Nya, dan siapa yang bertawakal kepada-Nya, maka sungguh Dia sudah cukup baginya. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah mencukupinya, lalu dari apa lagi dia akan takut?!

Betapa besar kebutuhan kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan sebenar-benarnya dan menyerahkan urusan kita kepada-Nya! Ibnu Al-Qayyim Rahimahullah berkata, “Ini merupakan kalimat yang sangat agung, bertawakal, bersandar, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Itu merupakan jalan kemuliaan, kemenangan, dan keselamatan manusia.” Ibnu Al-Qayyim Rahimahullah juga menambahkan, “Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan cukup bagi orang yang bertawakal kepada-Nya, dan melindungi orang yang berserah diri kepada-Nya. Dialah yang memberi rasa aman terhadap ketakutan orang yang takut, melindungi orang yang meminta perlindungan, dan Dialah sebaik-baik pelindung dan penolong.

Barang siapa yang memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, bertawakal kepada-Nya, dan benar-benar memutus harapan kecuali dari-Nya, maka Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan memberinya pertolongan, perlindungan, dan penjagaan.

Barang siapa yang takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, maka Dia akan memberinya rasa aman dari apa yang ia takuti dan mendatangkan kepadanya segala kebaikan yang ia butuhkan.” (Kitab Bada’iul Fawaid jilid 2 hlm. 763).

رابعًا: أن من توكَّل على الله وفوَّض أمره إليه، نصره بما لا يخطر على البال، تأمل كيف نصر الله إبراهيم عليه السلام ﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ * قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ * وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴾ [الأنبياء: 68 – 70]، وتأمل كيف نصر الله رسوله يوم الأحزاب؛ أرسل الله ريحًا شديدة قلعت خيامهم، وجرفت مؤنهم، وأطفأت نيرانهم، فدَبَّ الهلع في نفوس المشركين، وفرُّوا هاربين إلى مكة، قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ [الأحزاب: 9].

Pelajaran Keempat:

Siapa yang bertawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, maka Dia akan menolongnya dengan cara yang tidak terlintas dalam pikirannya. Renungkanlah bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta’ala menolong Nabi Ibrahim Alaihissalam:

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ * قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ * وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ

“Mereka berkata, ‘Bakarlah dia (Ibrahim) dan bantulah tuhan-tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat.’ Kami (Allah) berfirman, ‘Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim!’ Mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, tetapi Kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi.” (QS. Ibrahim: 68-70).

Perhatikan juga bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta’ala menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam pada perang Ahzab. Dia mengirim angin kencang yang menumbangkan kemah para musuh, menghempaskan barang-barang mereka, dan memadamkan api unggun mereka, sehingga ketakutan merasuk ke dalam jiwa kaum Musyrikin, dan membuat mereka berlarian kabur kembali ke Makkah. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah (yang telah dikaruniakan) kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara (malaikat) yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Ahzab: 9).

خامسًا: فضل التَّوكُّلِ الصَّادقِ على اللهِ تعالَى، وحُسنِ اللُّجوءِ إليه، وأنَّ فيه النَّجاةَ للعبد في الدنيا والآخرة لمن أخذ بالأسباب وبذل ما يستطيع منها، ثم توكَّل على الله، فإن الله يحفظه ويحميه ويكفيه ويصرف عنه السوء، ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق: 3]، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: “إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، قَالَ: يُقَالُ حِينَئِذٍ: هُدِيتَ، وَكُفِيتَ، وَوُقِيتَ، فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ؟”؛ رواه الترمذي وصححه الألباني [سنن أبي داود (4/ 325).]، ومن توكل على الله حق التوكل رزقه من حيث لا يحتسب، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا»؛ رواه الترمذي وصححه الألباني [سنن الترمذي (4/ 166).]، ابذل السبب وتوكل على الله، وفوض الأمر إليه، وكلُّك ثقة أنه سيهب لك ما لا يخطر لك على بال:

وتشاءُ أنت من البشائر قطرةً ويشاء ربُّك أن يُغيثك بالمطر

وتشاء أنت من الأماني نجمةً ويشاء ربُّك أن يُناولك القمر

وتشاء أنت من الحياة غنيمةً ويشاء ربُّك أن يسوقَ لك الدرر

Pelajaran Kelima:

Keutamaan tawakal yang tulus kepada allah Subhanahu Wa Ta’ala dan keseriusan memohon perlindungan kepada-Nya, dan ini semua dapat mendatangkan keselamatan manusia di dunia dan akhirat bagi mereka yang menyertakan ikhtiar dan usaha yang mungkin diusahakan, lalu bertawakal kepada-Nya. Dengan begitu, Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan menjaga, melindungi, dan mencukupinya, dan menghindarkan keburukan darinya.

“Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya.” (QS. At-Talaq: 3).

Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، قَالَ: يُقَالُ حِينَئِذٍ: هُدِيتَ، وَكُفِيتَ، وَوُقِيتَ، فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ؟

“Apabila seseorang keluar dari rumahnya dan mengucapkan: Bismillahi tawakkaltu ‘alallah laa haula wa laa quwwata illa billah (Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah), maka akan dikatakan kepadanya, ‘Kamu akan diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi.’ Sehingga setan-setan menyingkir darinya.

Lalu setan lain akan berkata, ‘Bagaimana kamu akan dapat mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi?’” (HR. At-Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Juga disebutkan dalam Sunan Abi Daud jilid 4 hlm. 325).

Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan benar, maka Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda:

لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا

“Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti halnya burung yang diberi rezeki, yang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar lalu pulang di sore hari dalam keadaan kenyang.” (HR. At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi jilid 4 hlm. 166 dan disahihkan Al-Albani).

Kerahkanlah usaha, lalu bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan serahkan hasilnya kepada-Nya, serta yakinlah bahwa Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan mengaruniakan kepadamu sesuatu yang tidak terlintas dalam pikiranmu sebelumnya.

وَتَشَاءُ أَنْتَ مِنَ الْبَشَائِرِ قَطْرَةً وَيَشَاءُ رَبُّكَ أَنْ يُغِيْثَكَ بِالْمَطَرِ

Kamu ingin kabar gembira setetes saja

Sedangkan Tuhanmu ingin mengguyurmu dengan hujan

وَتَشَاءُ أَنْتَ مِنَ الْأَمَانِي نَجْمَةً وَيَشَاءُ رَبُّكَ أَنْ يُنَاوِلَكَ الْقَمَرَ

Kamu ingin dari cita-citamu mendapat satu bintang saja

Tapi Tuhan ingin memberimu bulan

وَتَشَاءُ أَنْتَ مِنَ الْحَيَاةِ غَنِيْمَةً وَيَشَاءُ رَبُّكَ أَنْ يَسُوقَ لَكَ الْدُرَرَ

Kamu ingin dalam hidupmu meraih harta sekedarnya saja

Tapi Tuhanmu hendak menghadirkan bagimu mutiara dan intan berlian

سادسًا: الحرص على دراسة سير الأنبياء وقصصهم فيه حث على تقوية الصلة بالله، والإقبال عليه ومحبته، والتوكل عليه، وفيه زيادة لإيمان العبد وثباته على الهدى، وفيها كثير من الدروس والعبر والمواعظ ﴿ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [هود: 120].

Pelajaran Keenam:

Serius dalam mempelajari sejarah para Nabi dan kisah-kisah mereka dapat memberi dorongan untuk menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta’ala, senantiasa menghadap kepada-Nya, mencintai-Nya, dan bertawakal kepada-Nya. Juga dapat meningkatkan keimanan dan keteguhan di atas jalan petunjuk. Dalam kisah-kisah mereka terdapat banyak pelajaran, ibrah, dan pengingat.

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

“Semua kisah rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu (Nabi Muhammad), yaitu kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu. Di dalamnya telah diberikan kepadamu (segala) kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang-orang mukmin.” (QS. Hud: 120).

Sumber:

https://www.alukah.net/sharia/0/174525/فرج-لا-يخطر-على-بال/

Sumber artikel PDF

🔍 Cara Menghadiahkan Al Fatihah, Istri Yang Sabar, Pertanyaan Tauhid, Haid Sebulan 2x

Visited 180 times, 1 visit(s) today

Post Views: 320

<img class="aligncenter wp-image-43307" src="https://i0.wp.com/konsultasisyariah.com/wp-content/uploads/2023/10/qris-donasi-yufid-resized.jpeg" alt="QRIS donasi Yufid" width="741" height="1024" />

Laporan Produksi Yufid Bulan September 2025

Bismillahirrohmanirrohim…

Yayasan Yufid Network telah berkontribusi selama 15 tahun dalam menyediakan konten pendidikan dan dakwah Islam secara gratis melalui berbagai platform, termasuk channel YouTube seperti Yufid.TV, Yufid EDU, dan Yufid Kids yang telah memproduksi 23.594 video dengan total 6.829.119 subscribers. Yufid juga mengelola situs website dan telah mempublikasikan 10.089 artikel yang tersebar di berbagai platform.

Melalui laporan produktivitas ini, Yufid berusaha memberikan transparansi terhadap projek dan perkembangan tim, memperkuat keterlibatan pemirsa Yufid dan membangun wadah kreativitas bersama untuk penyebaran dakwah Islam.

Yufid telah menjadi kekuatan signifikan dalam memberikan akses luas kepada pengetahuan dan informasi dakwah Islam, mencapai lebih dari 929.039.785 views di platform YouTube. Dengan komitmen pada misi non-profit kami, Yufid terus memberikan dampak positif dan berusaha untuk terus berkembang sembari mempertahankan transparansi dan keterlibatan pemirsa yang kuat.

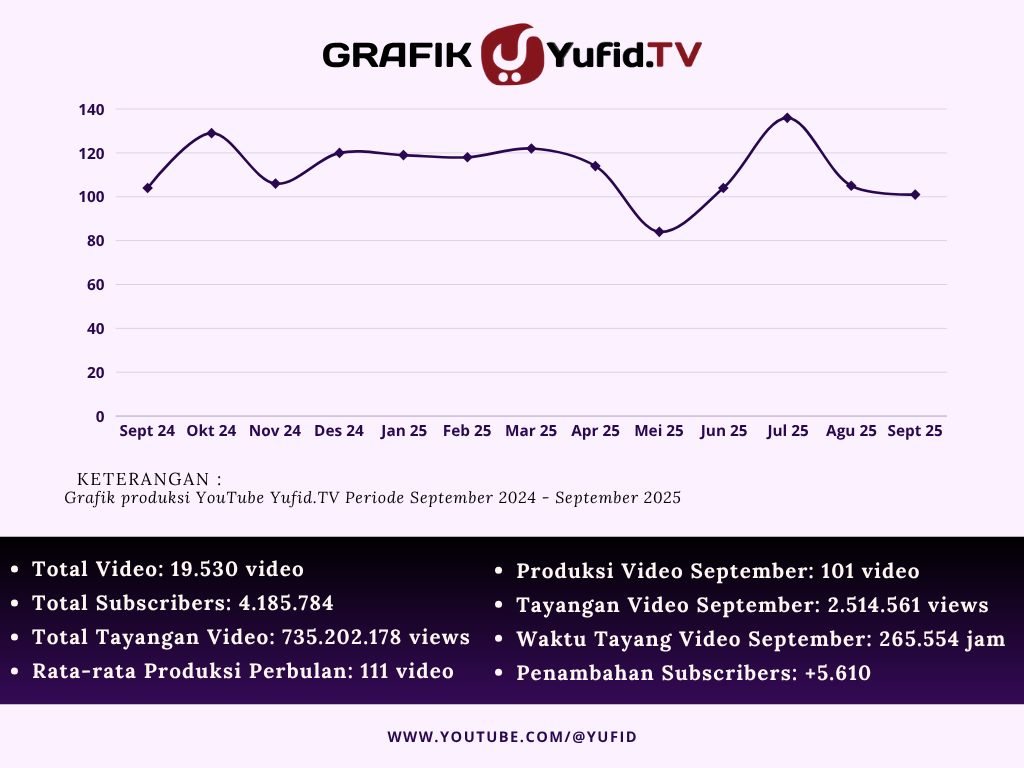

Channel YouTube YUFID.TV

<img decoding="async" src="https://yufid.org/wp-content/uploads/2025/10/image.png" alt="" class="wp-image-516"/>

Total Video Yufid.TV: 19.530 video

Total Subscribers: 4.185.784 subscribers

Total Tayangan Video: 735.202.178 views

Rata-rata Produksi Per Bulan: 111 video

Produksi Video September 2025: 101 video

Tayangan Video September 2025: 2.514.561 views

Waktu Tayang Video September 2025: 265.554 jam

Penambahan Subscribers September 2025: +5.610

Selama bulan September 2025 tim Yufid menyiarkan 129 video live.

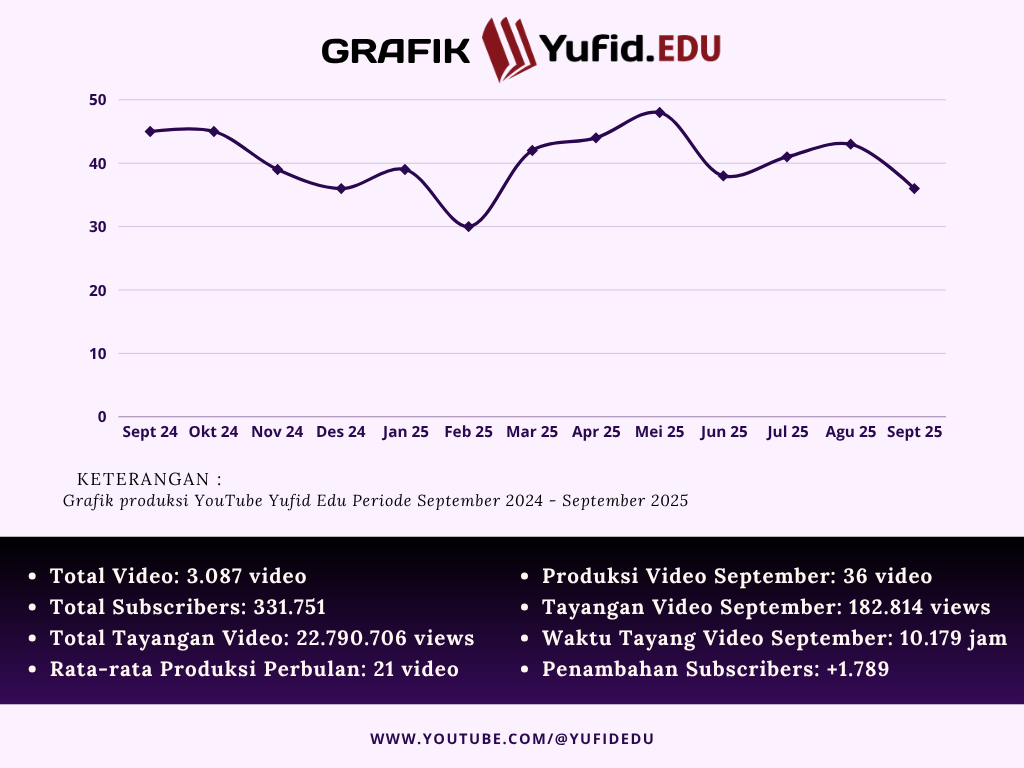

Channel YouTube YUFID EDU

<img decoding="async" src="https://yufid.org/wp-content/uploads/2025/10/image-2.png" alt="" class="wp-image-518"/>

Total Video Yufid Edu: 3.087 video

Total Subscribers: 331.751

Total Tayangan Video: 22.790.706 views

Rata-rata Produksi Per Bulan: 21 video

Produksi Video September 2025: 36 video

Tayangan Video September 2025: 182.814 views

Waktu Tayang Video September 2025: 10.179 jam

Penambahan Subscribers September 2025: +1.789

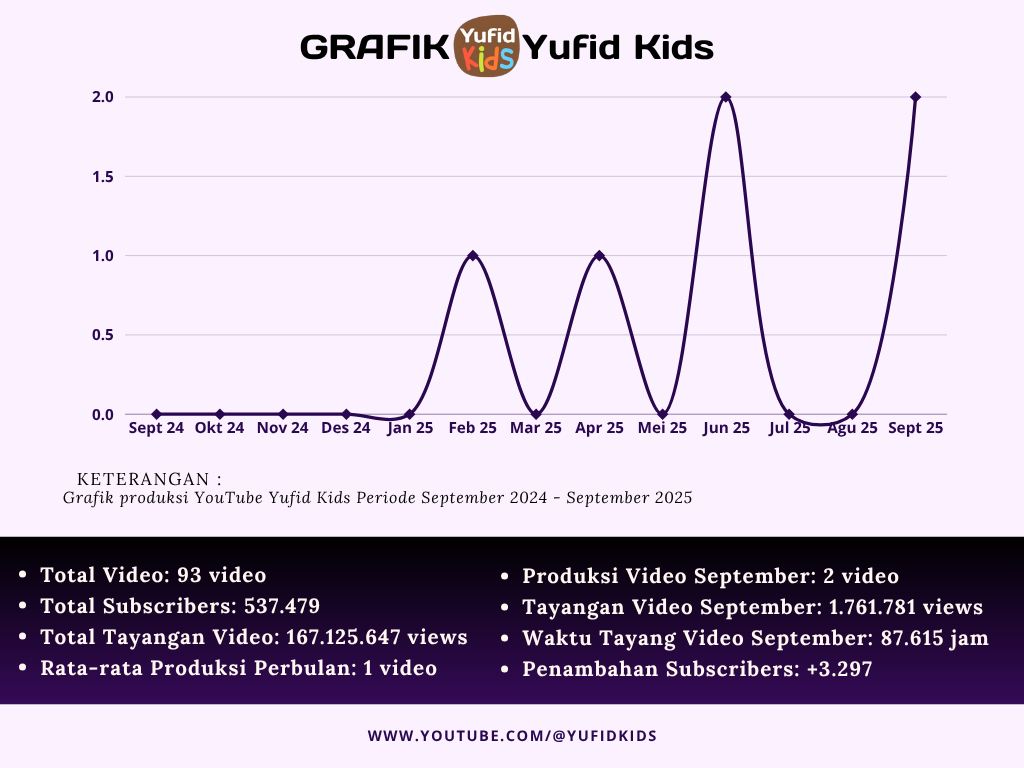

Channel YouTube YUFID KIDS

<img decoding="async" src="https://yufid.org/wp-content/uploads/2025/10/image-4.png" alt="" class="wp-image-520"/>

Total Video Yufid Kids: 93 video

Total Subscribers: 537.479

Total Tayangan Video: 167.125.647 views

Rata-rata Produksi Per Bulan: 1 video

Produksi Video September 2025: 2 video

Tayangan Video September 2025: 1.761.781 views

Waktu Tayang Video September 2025: 87.615 jam

Penambahan Subscribers September 2025: +3.297

Untuk memproduksi video Yufid Kids membutuhkan waktu yang lebih panjang dan pekerjaan yang lebih kompleks, namun sejak awal produksi hingga video dipublikasikan tim tetap bekerja setiap harinya.

Channel YouTube Dunia Mengaji

Channel Dunia Mengaji adalah untuk menampung video-video yang secara kualitas pengambilan gambar dan kualitas gambar jauh di bawah standar Yufid.TV, agar konten dakwah tetap bisa dinikmati oleh pemirsa.

Total Video: 272

Total Subscribers: 5.001

Total Tayangan Video: 478.097 views

Rata-rata Produksi Per Bulan: 3 video

Tayangan Video September 2025: 898 views

Jam Tayang Video September 2025: 153 Jam

Penambahan Subscribers September 2025: 7

Channel YouTube العلم نور

Channel “Al-’Ilmu Nuurun” ini merupakan wadah yang berisi ceramah singkat maupun kajian-kajian panjang dari Masyayikh dari Timur Tengah seperti Syaikh Sulaiman Ar-Ruhayli, Syaikh Utsman Al-Khomis, Syaikh Abdurrazaq bin Abdulmuhsin Al Badr hafidzahumullah dan masih banyak yang lainnya yang full menggunakan bahasa Arab. Cocok disimak para pemirsa Yufid.TV yang sudah menguasai bahasa Arab serta ingin belajar bersama guru-guru kita para alim ulama dari Saudi dan sekitarnya.

Total Video: 612

Total Subscribers: 57.200

Total Tayangan Video: 3.443.157 views

Rata-rata Produksi Per Bulan: 8 video

Produksi Video September 2025: 0 video

Tayangan Video September 2025: 32.464 views

Penambahan Subscribers September 2025: +300

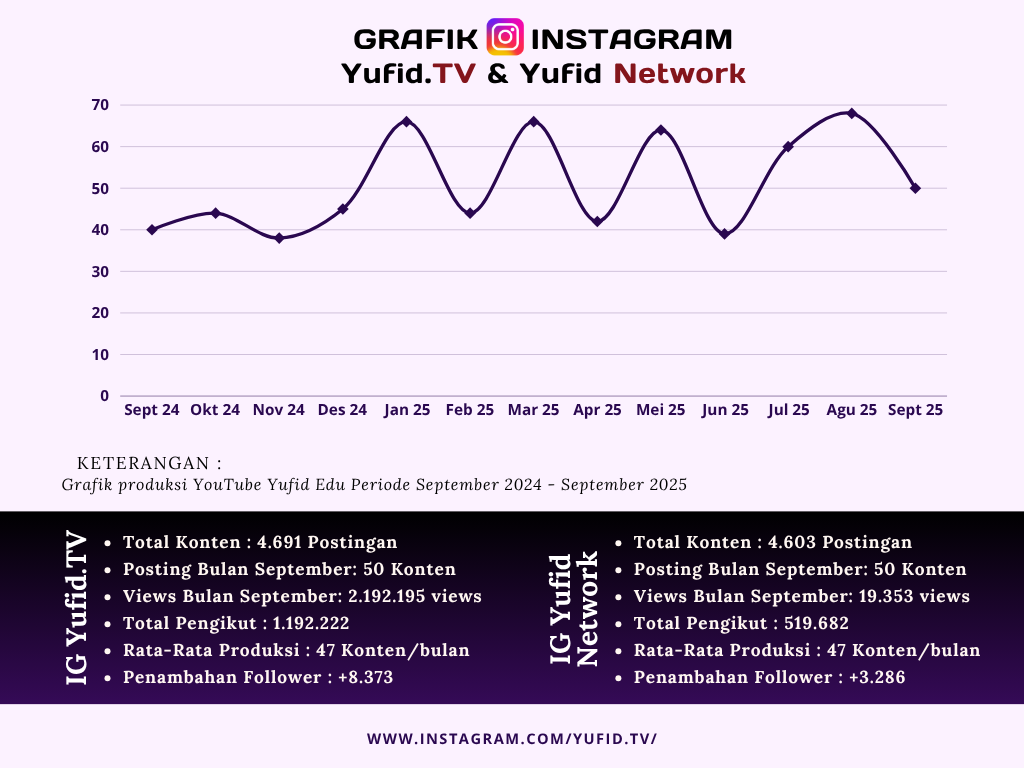

Instagram Yufid TV & Instagram Yufid Network

<img decoding="async" src="https://yufid.org/wp-content/uploads/2025/10/image-3.png" alt="" class="wp-image-519"/>

Instagram Yufid.TV

Total Konten: 4.691 Postingan

Total Pengikut: 1.192.222 followers

Konten Bulan September 2025: 50

Views Konten September: 2.192.195 views

Rata-Rata Produksi: 47 konten/bulan

Penambahan Followers September 2025: +8.373

Instagram Yufid Network

Total Konten: 4.603 Postingan

Total Pengikut: 519.682

Konten Bulan September 2025: 50

Views Konten September: 19.353 views

Rata-Rata Produksi: 47 konten/bulan

Penambahan Followers September 2025: +3.286

Pertama kali Yufid memanfaatkan media instagram memiliki nama Yufid Network yaitu sejak tahun 2013, sebelum akhirnya di buatlah akun Yufid.TV pada tahun 2015 agar lebih dikenal seiring dengan berkembangnya channel YouTube Yufid.TV.

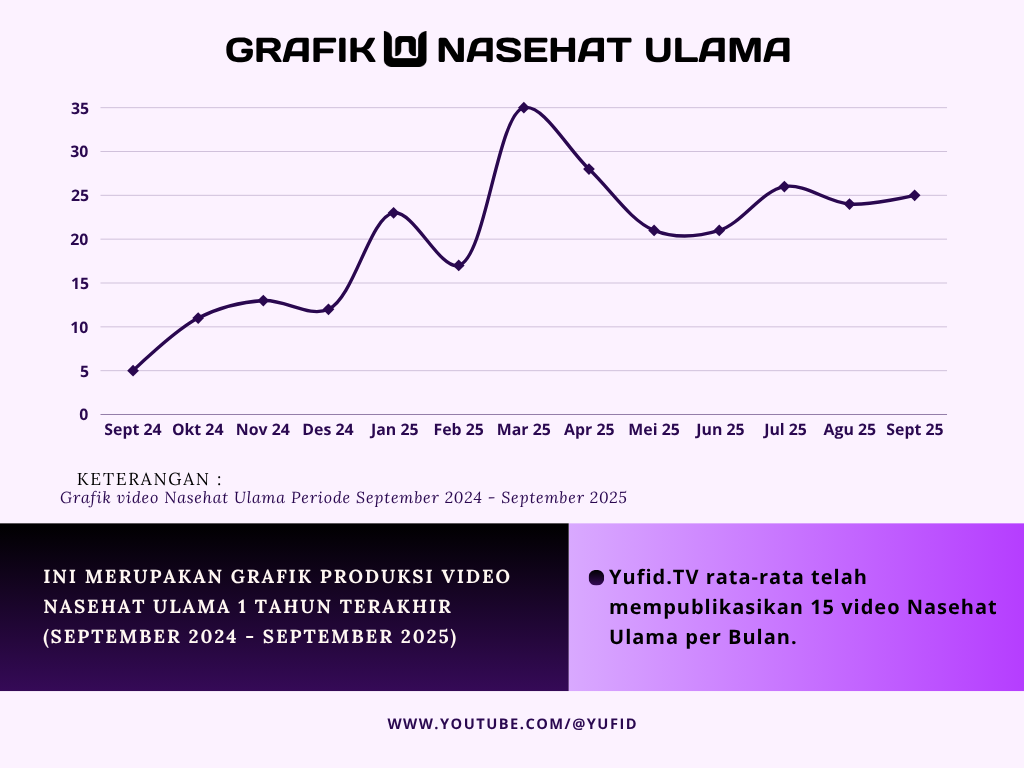

Video Nasehat Ulama

Salah satu project yang dikerjakan oleh tim Yufid.TV yaitu video Nasehat Ulama. Video pendek namun penuh dengan faedah berisi penggalan-penggalan nasehat serta jawaban dari pertanyaan kaum muslimin yang disampaikan ulama-ulama terkemuka.

<img decoding="async" src="https://yufid.org/wp-content/uploads/2025/10/image-5.png" alt="" class="wp-image-521"/>Dalam sebulan terakhir yaitu bulan September 2025, konten Nasehat Ulama di channel YouTube Yufid.TV telah mempublikasikan 25 video.

Nasehat Ulama juga membuat konten baru dengan konsep berbeda dengan tetap mengambil penggalan-penggalan nasehat para masyaikh berbahasa Arab dalam bentuk shorts YouTube dan reels Instagram.

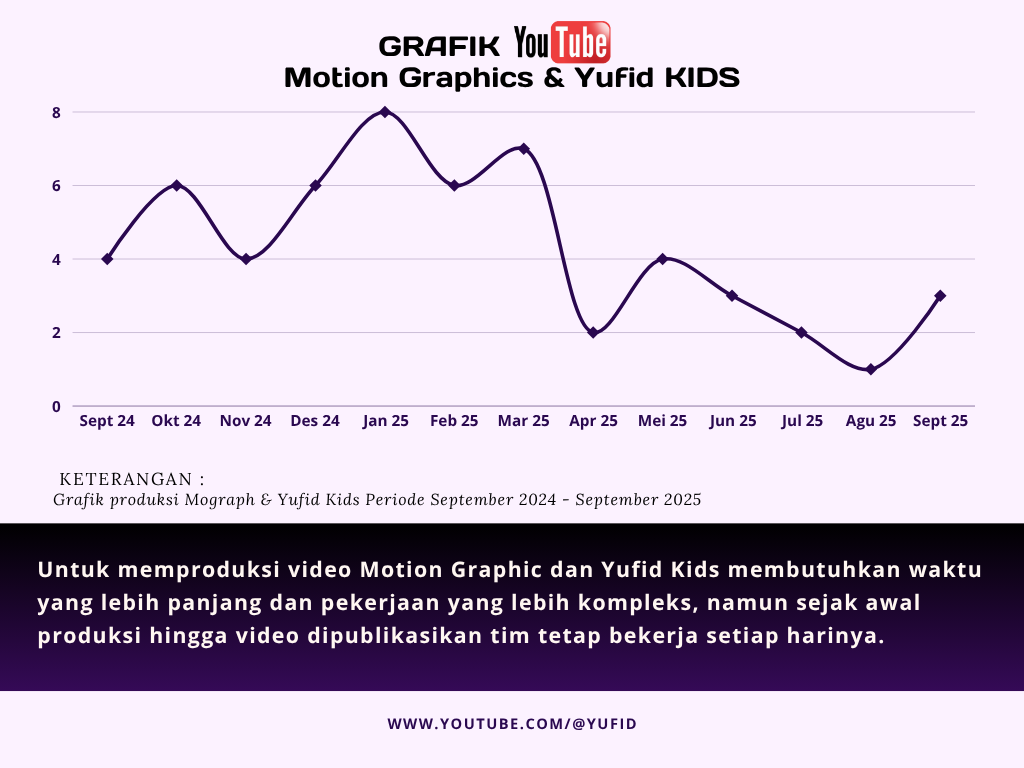

Video Motion Graphic & Yufid Kids

Project unggulan lainnya dari Yufid.TV yaitu pembuatan video animasi motion graphic dan video Yufid Kids. Project motion graphic Yufid.TV memproduksi video-video berkualitas yang memadukan antara pemilihan tema yang tepat berupa potongan-potongan nasehat dari para ustadz atau ceramah-ceramah pendek yang diilustrasikan dalam bentuk animasi yang menarik. Sedangkan video Yufid Kids mengemas materi-materi pendidikan untuk anak yang disajikan dengan gambar animasi anak sehingga membuat anak-anak kita lebih bersemangat dalam mempelajarinya.

<img decoding="async" src="https://yufid.org/wp-content/uploads/2025/10/image-1.png" alt="" class="wp-image-517"/>Dalam sebulan terakhir yaitu bulan September 2025, konten Motion Graphics di channel YouTube Yufid.TV telah mempublikasikan 3 video.

Untuk memproduksi video Motion Graphic dan Yufid Kids membutuhkan waktu yang lebih panjang dan pekerjaan yang lebih kompleks, namun sejak awal produksi hingga video dipublikasikan tim tetap bekerja setiap harinya.

Website KonsultasiSyariah.com

KonsultasiSyariah.com merupakan sebuah website yang menyajikan berbagai tanya jawab seputar permasalahan agama dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan kasus dan jawaban dipaparkan secara jelas dan ilmiah, berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah serta keterangan para ulama. Hingga saat ini, website tersebut telah menuliskan 5.141 artikel yang berisi materi-materi permasalahan agama yang telah dijawab oleh para asatidz. Artikel dalam website KonsultasiSyariah.com juga kami tuangkan ke dalam bentuk audio visual dengan teknik typography dan dibantu oleh pengisi suara (voice over) yang telah memproduksi 2.025 audio dan rata-rata menghasilkan 23 audio per bulan yang siap dimasukkan ke dalam project video Poster Dakwah Yufid.TV.

Dalam sebulan terakhir yaitu bulan September 2025, website KonsultasiSyariah.com telah mempublikasikan 8 artikel.

Website KisahMuslim.com